新城市 舊巷弄|訪周漢輝《地納於心》

九月的台南溽熱未散,走在老舊巷弄裡,卻是一座新的城市。幾天後,詩人周漢輝將受邀到台北參與臺北詩歌節的活動,此前他已在港台兩地屢獲多項文學大奬,曾代表香港參與愛荷華國際寫作計劃,詩作亦入選《2022臺灣詩選》。

從南部回到北部,這趟旅程彷似來時路的一次倒播:五月頭周漢輝從香港飛抵台北,一路南下到不同城市,最後決定落腳台南;不同的是,旅程不會回到了上一次的起點 ,在未來可以想像的一段時間裡,他都會暫且旅居在台灣。

這幅人事,那幅天意

一切的起點還是要從香港講起。2020年疫情期間城市停滯,日常像摧枯拉朽般,陷進另一個困局,在各種防疫政策下,周漢輝的生活也彷彿被困暗室,寸步難行。彼時台灣疫情尚算緩和,於是他有了到當地生活的想法,待申請獲批後,台灣又開始實施隔離政策,輾轉拖延之下,到了2023年5月才成行。

暗室無光,但像周漢輝上一本詩集《光隱於塵》的概念,神聖藏於日常,盼望也顯隱在壓抑的絕望中。在疫情嚴峻的日子裡,他搬進了油麻地的一棟舊大廈,上層有許多一樓一妓女,下層是為老人家派飯的慈善機構:「你未在那裡住過,你只會覺得是龍蛇混雜的;當你親身住在那裡,才知道不是你想像中的樣子。那些姐姐很禮貌,當然一來她們知道你不是她的客戶,不會怎樣,但譬如中午時份,她們見到一班老人家來坐升降機去領午餐,就真的會:算了,讓給老人家,自己行樓梯落樓。」

這是周漢輝親身體會的香港混雜性,在一棟豪華酒店的斜對面,就是他暫居的基層大廈,而草根庶民的生活雖然不餘裕,但並非時刻悲情,也有柔軟與閃亮。這種觀察常見於他的詩作,總能拿捏恰到好處的距離,揭示人物的窘境但仍存有一線生機,不疏離也不濫情。新作《地納於心》收錄的第一首〈山海十四行——屯門三聖邨〉,也寫到妓女,追溯一宗舊年代的焚屍案:

//沒有路再進山,只有大暗生自微光

全程錄載妓女命喪嫖客手下,焚屍

焦跡經失常少年踏消,登廟近神//

精神失常的少年離家出走,在山上途經多年前妓女被焚屍的地點,既有虛構成份,也是真實的命案。詩作的基調昏暗,兩宗跨時空的慘劇交疊,前者生不見人,後者死不見屍,似要把人推至絕境,然而詩行結尾,仍留有一扇小窗口,世間的善念或許無用,但至少存在,尚會有人惦記失蹤的青年:

//恰跟你同途,異時——一廟儒釋道後

蹲著拿樹枝畫沙,像這幅人事,

那幅天意,當你終於失蹤,世界苦尋你//

離開土地的本土詩

離開香港不夠半年,談起離愁似乎太早,除了時間,也有空間的緣故。自小在屋邨長大,於劏房居住多年的周漢輝坦言,在台灣的生活環境比起在香港舒適得多,雖在適應也在享受。牽掛之情難免,沒有太深的不捨,卻是實情:「香港對於我來說,當然是一個根,是一個精神上、情感上的那種根,多過物質條件的那種根。這點無須自欺欺人。」

但初到台灣的日子並不輕鬆,眼前身後都是陌路,周漢輝只提住兩個大行李,沒有太多的計劃,途中經過顛簸狼狽,最後靠朋友的幫忙在台南落腳,「抱歉像是又在傳福音,但對我一個信徒來講,(這些際遇)只可以解釋是一個神蹟才會出現。」

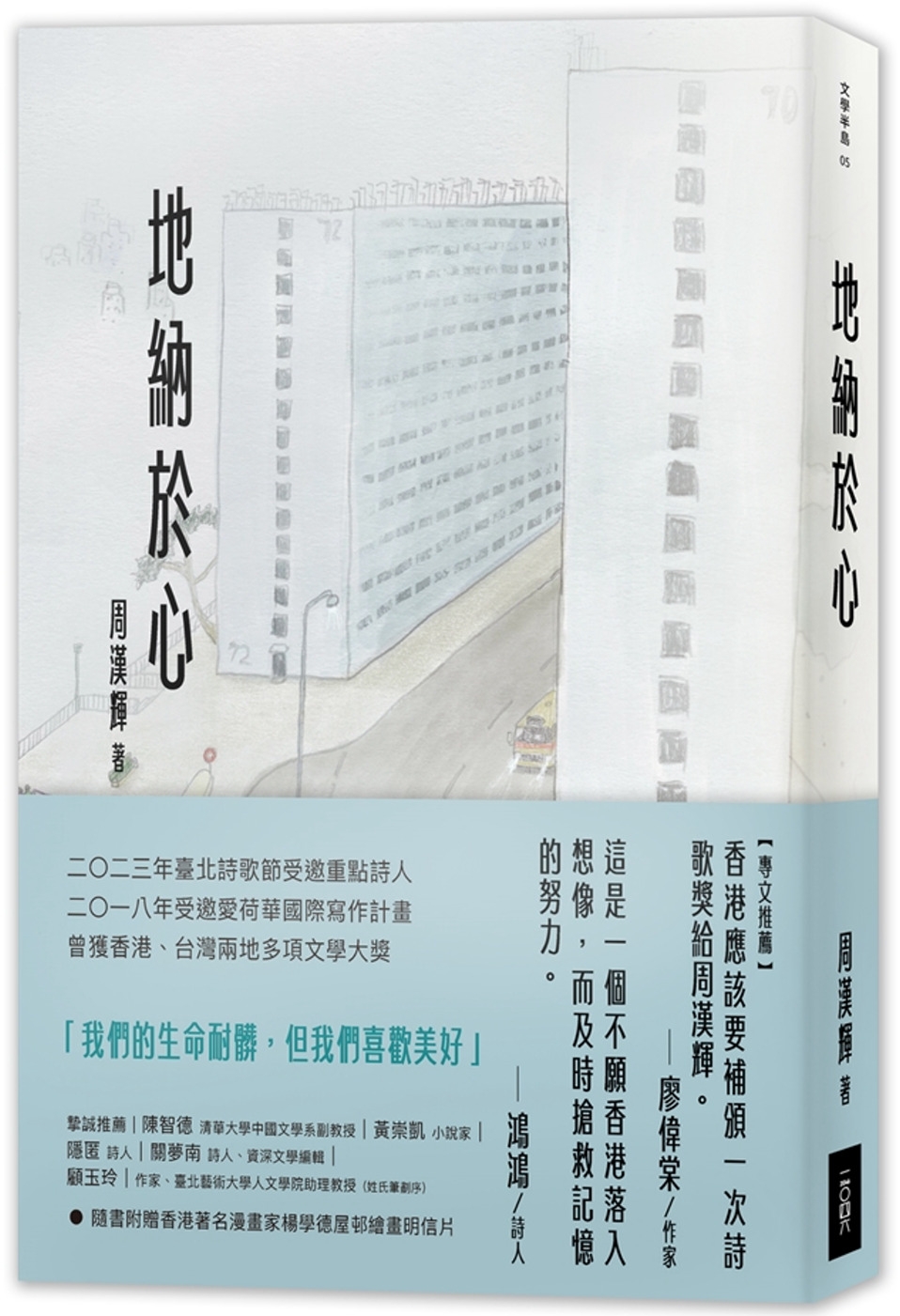

既是天意,也有人事,不久後詩人鴻鴻邀請他出席臺北詩歌節,又提醒不要浪費在台灣的日子,總要做些甚麼,於是催生了新作《地納於心》在台出版。

臺北詩歌節的活動宣傳中,形容他的語言「質樸見骨」,欣賞周漢輝詩作的讀者自能看出其中的深度與遼闊,但要從節約的句子裡找尋詩意,對部分讀者來說,可能需要耐性才能窺見門道。以周漢輝喜愛的電影媒介作譬喻,他一直祟尚乾淨、簡約的剪接:「我會承認『詩的減法』永遠都吸引著我,減到最後,一點肥肉都沒有,那種取向是很吸引我的。」這種美學取態也來自他嚮往的導演們:比利時導演戴丹兄弟、俄國導演塔可夫斯基、美國導演泰倫斯馬力克,如何在平淡無奇的東西裡挖掘神聖,將是他持續追尋的方向。

另一個將會面對的疑問則是:《地納於心》幾乎每首都寫到香港的地誌風物,如此本土傾向的題材,對台灣讀者會有吸引力嗎?

周漢輝用了兩個例子來回答,一是Netflix,就像我們在網絡平台觀賞各地的影集,觀眾不會先去問,文化差異會否隔阻了觀影的享受,而是在看過以後才見真章;二則是他最近的閱讀體驗,某日在圖書館裏找到一期講韓國專題《印刻文學》,從文學史到韓流娛樂的發展,「我坐了一個下午,突然覺得很滿足,然後我腦袋就想起廖偉棠在推薦序提出的問題:香港的題材對台灣的讀者有甚麼意義?像我讀完這期專題後,(也會想)韓國的文學、韓國的電視、社會的抗爭歷史,對我來說有甚麼意義?但我又看得很專注很享受。」因此他相信,文學和藝術的普世性必然可以跨越地域的局限,使異地的讀者也能感到共鳴。

回到《地納於心》,周漢輝認為:「題材上內容上是很本土的,也有一些普世性的地方,可能都是關於人、關於空間的壓迫、關於社會邊緣人的情況。普世性和本土性,其實是可以並存的。」

普世性使作品往外延伸,本土性則是另一個議題,把周漢輝放回香港本土詩的脈絡,他的詩作也會面對詩歌傳統的壓力,繼承多少突破多少,論者劃了一個問號,懸置在他眼前。不過,詩人自己卻未必有這樣的焦慮:「在於我創作的角度,很坦白的,我寫的時候沒有想外部的任何東西,但創作的火過了之後,在評論的角度,這是我要面對的。」

幸福與未幸福

《地納於心》分為三輯,輯一「公屋詩系」、輯二「街道及地誌詩系」、輯三「飲食詩系」,題材和部份美學傾向都與前行的香港詩人 呼應,看似是繼承脈絡,但周漢輝的創作動機十分純粹,起初是想寫最熟悉之物,漸漸就形成了一系列創作計劃。

談起自己的飲食詩,梁秉鈞、鍾國強等前輩的作品當然有所啟發,但日劇《深夜食堂》的影響更深:「它教導我怎樣用食物來做核心,提煉一些東西,拔取裡面的重要元素,成為推動你故事情節的一部份。」日劇式的戲劇巧合,使敘事衍生趣味,超乎日常卻又可以寫實無比,周漢輝提到其中一首〈雞蛋仔〉,有他拿手的鏡頭切換,不動聲色地交代人事糾纏,亦大玩粵語諧音:

//風不住吹拂,阿楓不認識

阿豐不認識阿鋒。阿楓隨手

丟石,烏鴉驚恐避飛,沒多久

鳥喙及鳥爪之間,蜜蜂驚恐

避飛,飛進街角眾人群聚的

小食舖,各人驚恐,移避

像清理出航道,讓蜜蜂返巢——

蛋液溢過模板上密集的圓坑//

除了滿足了玩心,相對其他兩輯的作品,「飲食詩系」的作品顯得明亮柔和,也觸及更多私密記事,背後原因十分現實:「因為沒有錢時,吃雲吞麵可以吃得很飽。『食』是一個低下層生活最大的支出,有最多生活的感受。當然是艱苦的,但美好的部分比較多,『有一餐食你都好滿足』這樣的感覺。」

2010年出版的《長鏡頭》算是初試之作;2019年的《光隱於塵》讓周漢輝盡情實驗不同敘事鏡頭,從蒙太奇、空鏡頭, 到影像倒播,他想知道這種技法可以去到多遠,成品效果出彩,卻自覺有時玩得過火,寫得冗長;來到2023年的《地納於心》,他想寫得輕盈一點,也銳利一點,發展出新的節奏。

至於「公屋詩系」則是周漢輝近年的代表作,他在處理公屋題材時,並不是想緬懷舊時代,把記憶鍍金,變得一昧的美好。他以疏離的角度理解屋邨空間,更能把握人事變化的張力。譬如〈晴雨交界〉一詩裡,他寫到深水埗元州邨,公屋樓群與低矮的唐樓對立的畫面,唐樓的居民凝視對面的公屋,暢想未來;公屋住戶則憶起過去,住在天台、等待上樓的日子。一街之隔,彷彿也間離了陽光與陰霾的天氣,周漢輝形容:「他們之間未必有貧富的差距,可能是幸福與尚未到來的幸福,或者是命運的對立。一條路,可能是幾十米,但那個距離好像是命運的距離。」

// 垂掛毛巾,活像另一個

同老的你,你執巾角

抹額,遙記半輩子以前

也住在天台的家。從上

俯觀他替代你,他合掌

仰臉拜拜,晴天雨天恰在

馬路的兩邊,你像屬於

神明那邊的人,佔據陽光//

暗啞的空間 幽微的距離

談到空間對人的形塑,來到台灣幾個月,周漢輝還有一個小發現:「香港人在壓迫空間生活得久,對空間很敏感。舉個例子,我在街上會很習慣避人,左閃右擋,很靈活,但台灣人就沒有那麽敏感 。(他們可能會站得離你很近,但不自覺。)沒錯,香港人和台灣人的空間感是不一樣的。」

居住空間、人與人的空間,空間是視覺距離,也是一種心理距離。那麼創作空間呢,又理應是怎樣的一種距離?

「在香港創作,你也可以形容為自由,但那種自由,我想是殖民地下來已經是這樣,就是讓你自生自滅。如果說紅線,或如何處理政治與文學這兩者的距離,現在的情況是:他開始管你一些東西,你不碰紅線,才會給你自生自滅。」

日後會如何?已經站得太近還是太遠了?答案未知。先談當下,周漢輝用「旅居」形容現況,或許也算是見步行步,在台灣也會寫香港嗎?當然,他還有一些書寫香港的計劃,尚在途中,準確來說是那些誕生詩意的人事物,尚在他記憶中,猶如地納於心,不易遺忘。